Merseburg

Neben der weltlichen Bedeutung der Stadt Merseburg war sie ein bedeutendes

religiöses Zentrum an der östlichen Grenze des Deutschen Reiches. Vom

10. Jahrhundert bis zur Reformation war Merseburg Bischofssitz. Das Bistum

entstand auf dem ursprünglichen Gebiet des Bistums Halberstadt. Es umfasste

auch Leipzig und damit Teile des heutigen Sachsen. Das Bistum Merseburg

lag im südlichen Teil des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt und war

flächenmäßig eines der kleinsten deutschen Bistümer. Immerhin umfasste

es am Ende des Mittelalters rund 310 Pfarr- und Filialkirchen. Merseburg

war Mittelpunkt des gleichnamigen Hochstifts.

Das

Stifter-Ritorium wurde Mitte des 16. Jahrhunderts säkularisiert und gelangte

in den Besitz der Kurfürsten von Sachsen. Noch bis zum Beginn des 18.

Jahrhunderts bestand aber eine eigene Stiftsregierung in Merseburg, die

das Land im Auftrag des Kurfürsten verwaltete.

Das

Stifter-Ritorium wurde Mitte des 16. Jahrhunderts säkularisiert und gelangte

in den Besitz der Kurfürsten von Sachsen. Noch bis zum Beginn des 18.

Jahrhunderts bestand aber eine eigene Stiftsregierung in Merseburg, die

das Land im Auftrag des Kurfürsten verwaltete.

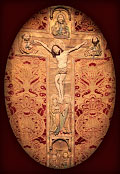

Der Merseburger Dom St. Johannes der Täufer und Laurentius repräsentiert das Hochstift. Der erste Bau mit der nach 1036 begonnenen Krypta ist durch Umbauten in der Zeit zwischen 1510 und 1537 überformt. Für die weitgehend verlorene Glasmalerei von 1280 hat Charles Crodel 1947-1960 in moderner Fortschreibung der mittelalterlichen Formensprache Ersatz geschaffen. In Merseburg residierten 43 Bischöfe.

Die Merseburger Zaubersprüche

Die zwei Merseburger Zaubersprüche aus einer Handschrift aus dem 9. oder 10. Jahrhundert in althochdeutscher Sprache (Merseburg Domkapitel):

In

der vorschriftlichen, heidnischen germanischen Frühzeit dienten Zaubersprüche

dazu, „durch die Macht des gebundenen Wortes die magischen Kräfte, die

sich der Mensch dienstbar machen will, nutzbar zu machen“. Zaubersprüche

sind, speziell aus dem germanischen Sprachraum, in großer Zahl überliefert.

Alle diese Sprüche stammen aber aus dem Mittelalter und sind daher christlich

geprägt bzw. beeinflusst. Das Einzigartige an den Merseburger Zaubersprüchen

ist, dass sie ihren vorchristlichen Ursprung (vor 750 n. Chr.) noch sehr

rein reflektieren. Sie wurden im 10. Jh. von einem schriftkundigen Kleriker,

vielleicht noch im Kloster Fulda, auf eine freigebliebene Seite eines

liturgischen Buches eingetragen – zu welchem Zweck, ist unbekannt. So

wurden uns die Zaubersprüche in karolingischen Minuskeln auf dem Vorsatzblatt

eines lateinischen Sakramentars überliefert.

In

der vorschriftlichen, heidnischen germanischen Frühzeit dienten Zaubersprüche

dazu, „durch die Macht des gebundenen Wortes die magischen Kräfte, die

sich der Mensch dienstbar machen will, nutzbar zu machen“. Zaubersprüche

sind, speziell aus dem germanischen Sprachraum, in großer Zahl überliefert.

Alle diese Sprüche stammen aber aus dem Mittelalter und sind daher christlich

geprägt bzw. beeinflusst. Das Einzigartige an den Merseburger Zaubersprüchen

ist, dass sie ihren vorchristlichen Ursprung (vor 750 n. Chr.) noch sehr

rein reflektieren. Sie wurden im 10. Jh. von einem schriftkundigen Kleriker,

vielleicht noch im Kloster Fulda, auf eine freigebliebene Seite eines

liturgischen Buches eingetragen – zu welchem Zweck, ist unbekannt. So

wurden uns die Zaubersprüche in karolingischen Minuskeln auf dem Vorsatzblatt

eines lateinischen Sakramentars überliefert.

Eiris sazun idisi sazunheraduoder suma hapt heptidun sumaherilezidun sumaclu bodun umbicuonio uuidi insprinc hapt bandun inuar uigandun

Einst saßen Idisi, saßen auf den Kriegerscharen. Einige fesselten einen Gefangenen, einige hemmten die Heere. Einige zertrennten ringsherum die scharfen Fesseln. Entspringe den Fesseln, entfahre den Feinden!

Phol ende uuodan uuorun ziholza du uuart demobalderes uolon sinuuoz birenkict thubiguolen sinhtgunt • sunnaerasuister thubiguolen friia uolla erasuister thu biguolen uuodan sohe uuolaconda sosebenrenki sose bluotrenki soselidi renki ben zibenabluot zibluoda lid zigeliden sosegelimida sin

Phol und Wodan begaben sich in den Wald. Da wurde dem Fohlen Balders Fuß eingerenkt. Da besangen ihn [das Fohlen] Sinhtgunt und Sunna, ihre Schwester. Da besangen ihn Friia und Volla, ihre Schwester. Da besang ihn Wodan, so wie er es gut verstand: Wenn Knochenrenkung, wenn Blutrenkung, wenn Gelenkrenkung: Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied! So seien sie zusammengefügt!

(Übersetzung von W. BECK, 2003)

Liste der Bischöfe

| Boso | 968 | 970 | Giselher (danach Erzbischof von Magdeburg) | 971 | 981 | Aufhebung des Bistums | 981 | 1004 | Wigbert | 1004 | 1009 | Thietmar (Walbeck)* | 1009 | 1019 | Bruno aus Bayern | 1019 | 1036 | Hunold | 1036 | 1050 | Alberich | 1050 | 1053 | Winther | 1053 | 1053 | Ezzelin I. aus Bayern | 1053 | 1057 | Offo, auch Uffo, Onuphrius | 1057 | 1062 | Günther, auch Winithar | 1062 | 1063 | Werner von Wolkenburg | 1063 | 1093 | Eberhard (Gegenbischof) | 1075 | 1075 | Sedisvakanz (v. lat.: sedes = Stuhl + vacans = leer, unbesetzt) |

1093 | 1097 | Albin aus Bayern | 1097 | 1112 | Gerhard | 1112 | 1120 | Arnold | 1120 | 1126 | Megingoz, auch Meingod | 1126 | 1140 | Heinrich I. | 1140 | 1140 | Ezzelin II., auch Eckhelm | 1140 | 1143 | Reinhard von Querfurt | 1143 | 1151 | Johann I. | 1151 | 1170 | Eberhard, Graf von Seeburg | 1171 | 1201 | Dietrich, Markgraf von Meißen | 1201 | 1215 | Ekkehard Rabil, auch Engelhard | 1215 | 1240 | Rudolf von Webau | 1240 | 1244 | Heinrich II. von Waren | 1244 | 1265 | Albrecht I. Truchses** von Borna | 1265 | 1265 | Friedrich I. von Torgau | 1265 | 1283 | Heinrich III. von Ammendorf | 1283 | 1300 | Heinrich IV. Kindt | 1300 | 1319 | Gebhard von Schrapelau | 1320 | 1340 | Heinrich V., Graf zu Stolberg | 1341 | 1357 | Friedrich II. von Hoym | 1357 | 1382 | Burkhard von Querfurt | 1382 | 1384 | Andreas von Duba (Gegenbischof) | 1382 | 1385 | Heinrich VI., Graf zu Stolberg | 1384 | 1393 | Heinrich VII. Schatzmeister aus Orlamünde | 1393 | 1403 | Otto, Graf von Honstein | 1403 | 1406 | Heinrich (VIII.), Graf von Stolberg (Koadjutor***, vom Domkapitel gewählt) | 1406 | 1406 | Walter von Köckeritz | 1407 | 1411 | Nikolaus Lubich | 1411 | 1431 | Johann II. Bose von Ammendorf und Ermlitz | 1431 | 1463 | Johann III. von Werder | 1464 | 1466 | Thilo von Trotha >>> mehr Info | 1466 | 1514 | Johann Fischer von Bodenhofen (Weihbischof) | 1494 | 1507 | Adolf, Fürst von Anhalt-Zerbst (Verweser**** von 1507-1514) | 1514 | 1526 | Vincenz von Schleinitz-Eulau | 1526 | 1535 | Sigismund von Lindenau | 1535 | 1544 | August, Herzog von Sachsen, Administrator***** | 1544 | 1548 | Georg III., Fürst von Anhalt | 1545 | 1550 | Michael Sidonius Helding | 1548 | 1561 | Alexander, Herzog von Sachsen | 1561 | 1565 |

Das Bistum kommt 1565 an Kursachsen und ist später Teil des kurzlebigen Herzogtums

Zeitleiste

Hier eine kleine Zeitleiste von der Entwicklung Merseburgs vom Urknall zur "Weltstadt".

(althochdeutschen truhtsâzo; Verantwortlicher des Trosses; lateinisch Dapifer, französisch Écuyer de cuisine, englisch Steward) ist in der mittelalterlichen Hofgesellschaft ursprünglich die Amtsbezeichnung für den Küchenmeister, der die Speisen auftrug. Aus der Aufsicht über die fürstliche Tafel entwickelte sich die Oberaufsicht über den gesamten Hof (auch Seneschall genannt). Im Heiligen Römischen Reich gehörte das Amt des Truchses seit Otto I. zu den Erzämtern.

(von lateinisch administrare: „verwalten“) ist im Allgemeinen ein Verwalter und Betreuer. Diözesan-administrator ist die Bezeichnung des Verwalters einer Diözese. Dieser ist für gewöhnlich ein Weihbischof oder Bischof einer anderen Diözese und amtiert im Zeitraum einer Sedisvakanz.

Der Begriff kommt von althochdeutsch -fuerwesan- und bedeutet jemandes Stelle vertreten. Verweser wurden in der Geschichte als Regenten, die das Amt eines monarchischen Staatsoberhauptes provisorisch ausfüllten, eingesetzt. Im kirchlichen Bereich werden für nicht mehr genutzte Klöster oder andere Einrichtungen Verweser bestellt, die sich um die weitere Entwicklung bzw. Abwicklung des jeweiligen Objektes kümmern

ist in der katholischen Kirche ein Bischof, der einem anderen Bischof zur Seite gestellt wird. In der römischen Kirche wird er nach CIC can. 403 § 3 des kanonischen Rechts durch den Heiligen Stuhl ernannt; andere Kirchen sehen andere Regelungen vor (z. B. Wahl durch Diözesansynode). Der Koadjutor besitzt, im Gegensatz zum Weihbischof, besondere Befugnisse und hat das Recht der Nachfolge. In der römischen Kirche hat der Diözesanbischof ihn gem. can. 406 § 2 zum Generalvikar zu ernennen. Sollte es zu einer Sedisvakanz des Bischofsstuhls kommen, so übernimmt gem. can. 409 § 1 der Koadjutor die Bischofsgewalt über die Diözese, für die er bestellt wurde.